(Quelle: Brandschutz-Praxis für Architekten und Ingenieure- Bauwerk-Verlag, 1. Auflage 2001)

Projektarbeit

5 Brandschutzplanung (Erstellt von Andreas Schmidt. Erlernter Beruf – Maurer)

5.1 Einleitung

5.3 Einteilung der Gebäude nach ihrer Art und Nutzung

5.3.1 Brandphasen und deren Verlauf

5.3.2 Bauliche Brandschutzmaßnahmen

5.3.3 Verfahren für Sonderbauten5.4 Rettungs- und Zugangsmöglichkeiten für die Feuerwehr

5.4.1 Gebäudeabstände5.5 Konstruktive Brandschutzmaßnahmen

5.5.1 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen

5.5.2 Trennwände

5.5.3 Decken, Unterdecken

5.5.4 Dächer

5.5.5 Brandbeanspruchung von außen

5.5.6 Brandbeanspruchung von innen5.7 Flucht- und Rettungswege im Gebäude

5.8 Brandverhalten von Baustoffen und Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen

5.8.1 Brennbare und schwerentflammbare Baustoffe

5.8.2 Feuerwiderstandsdauer der Bauteile

5.8.3 Anlagetechnische Brandschutzmaßnahmen

5.8.4 Organisatorische Maßnahmen

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in NRW, kam die Interesse auf, mir Gedanken über die Brandschutzplanung zu machen und somit ein Brandschutzkonzept zu errichten.

Feuer! Einer der Natürlichen Elemente dieser Erde, welches dem Menschen Wärme, Licht und somit Energie zum alltäglichen Gebrauch dient. Die Kehrseite dieses Elementes, ist die verheerende Bedrohung gegen den Menschen und allen Lebewesen dieser Erde. Auch Sachgegenstände und Objekte sind dieser Gefahr ausgesetzt und muss, wie der Mensch, so gut wie möglich geschützt werden, um Katastrophen die dem Menschen im schlimmsten Fall das Leben kosten kann zu vermeiden. In den wenigsten Fällen kommt der Mensch nicht durch das Feuer, sondern vielmehr von dem davon entstehenden Rauch ums Leben. Dieses führt zu einer Rauchvergiftung. Beispiel: Brand im Flughafengebäude Düsseldorf (1996)

Aus Erfahrungen mehreren Feuerwehr Einsätzen ist festzustellen,

dass immer wieder neue Gefahren und Komplikationen bei der Brandbekämpfung

mangels Brandsicherheitsvorschriften auftreten, und auch somit dem (der) Feuerwehr-mann/frau

bei der Bekämpfung des Brandes zu Verletzungen, oder im schlimmsten Fall

zum Tode führen kann. Diese Erfahrungen haben sich im Laufe der Jahrzehnte

bewehrt und somit die Anforderungen der Gesetzlichen Vorschriften des Brandschutz

höher geschraubt.

Bei dem Wiederaufbau des Objekts Gut Kaisersruh in Würselen (Aachen), handelt

es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude, dass seit seinem Bestand

von einer Feuer Katastrophe verschont worden war und es auch in Zukunft verschont

bleiben soll.

Doch Unfälle geschehen immer wieder.

In unserem Fall handelt es sich um einen Umbau des Gebäudes zu einer Tagungsstätte

mit Gastronomiebetrieb, bei dem die Sicherheit und Gefahrlosigkeit groß

geschrieben wird.

Ein weiser Spruch der Lebenserfahrung des Menschen lautet: „Alles was

brennbar ist, hat auch schon gebrannt und wird wieder brennen!“ (Brandschutz-Praxis

für Architekten und Ingenieure, Bauwerkverlag Bock Klement, 1.Auflage 2001)

Brandschutz:

- Schutz von Leben und Gesundheit aller Lebewesen,

- Schutz der Sachwerte der Nachbarn und des Eigentums

Brandschutzmaßnahmen können grundsätzlich in 2 Hauptgruppen unterteilt werden:

1. Vorbeugender, baulicher Brandschutz (baulich, betriebliche Maßnahmen)

2. Abwehrender Brandschutz (Rettungsmaßnahmen, Löschen usw.)

Diese beiden Maßnahmen haben das Ziel:

A. Personenschutz:

- Schutz der Insassen des Brandobjektes und des Rettungspersonals

- Hinreichende Tragfähigkeit der Gebäude(-teile): Feuerwiderstand, kein Einsturz

B. Sachschutz:

- umfasst sowohl das Vermögen der Nachbarschaft als auch eigenes Vermögen

- bei der Planung von Bauwerken: Verhinderung von Brandausdehnung durch

- widerstandsfähige Wände und Decken

- nach dem Brand: Restauration beschädigter, nicht funktionsfähiger Bauteile

Um der Entstehung und unkontrollierten Ausbreitung von Schadenfeuer vorzubeugen und Katastrophen zu vermeiden, werden Vorschriften zum Brandschutz erlassen.

Alle Landesbauordnungen legen fest:

Bauliche Anlagen müssen unter Berücksichtigung

- der Brennbarkeit der Baustoffe,

- der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile ausgedrückt in Feuer-Widerstandsklassen

- der Dichtigkeit der Verschlüsse von Öffnungen,

- der Anordnung von Rettungswegen

so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren, sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.

Zur Erfüllung dieser Anforderungen gibt es aktive und

passive Maßnahmen.

Unter aktiven Maßnahmen sind alle Systeme zu verstehen, die im Brandfall

selbstständig einsetzen, unter passiven Maßnahmen alle konstruktiven

Lösungen am Gebäude und dessen Bauteile. Aktive Maßnahmen sind

u.a. Rauch- und Brandmeldeanlagen, Sprinkleranlagen, Sprühwasser-Löschanlagen,

CO2 - Feuerlöschanlagen, Pulverlöschanlagen, Schaumlöschanlagen,

automatisch öffnende Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.

Passive Maßnahmen sind z.B. Mindestquerschnitte, Ummantlungen und Verkleidungen. Hierzu gehören auch die Anordnung von Steigleitungen, der Einbau von Brandschutztüren und Brandschutzgläsern, der Einbau von Unterdecken, die Wasserkühlung von Stahlhohlprofilen sowie die Bemessung von Ummantlungen und Beschichtungen für Stahlprofile, unter Berücksichtigung des Profilfaktors U/A.

Hochhäuser sind den baulichen Anforderungen besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten) zuzuordnen, da wegen ihrer Höhe im Brandfall die Lösch- und Rettungsmaßnahmen schwieriger gestalten.

(Quelle: Brandschutz-Praxis für Architekten und Ingenieure-

Bauwerk-Verlag, 1. Auflage 2001)

5.3 Einteilung der Gebäude nach ihrer Art und Nutzung

Ein weiterer Gesichtspunkt zur Beurteilung der Gefährdung , die von einem brennenden Gebäude ausgeht, ergibt sich neben seiner Höhe auch aus der Größe seiner Grundrissfläche. Ein zusätzliches Brandrisiko stellen Gebäude dar, die in den Bauordnungen als Gebäude besonderer Art oder Nutzung bezeichnet werden.

Die brandschutztechnischen Vorkehrungen erstrecken sich auf:

- die Anforderung des Gebäudes auf dem Grundstück

- die konstruktive Brandschutzmaßnahmen im Hinblick auf das Brand-Verhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile

- die Anforderung von Fluchtwegen

- die Anforderung von Brandabschnitten

- die Versorgung mit Löschwasser

5.3.1 Brandphasen und deren Verlauf

Brandphasen werden in 6 verschiedenen Gruppen unterteilt:

Brandentstehung: Ein Brennbarer Stoff wird gezündet.

Brandentwicklung:

- Ausbreitung der Feuerflamme

- Ausbreitung der Raumtemperatur infolge freiwerdender Wärme

- Feuerübersprung (Flashover) auf die gesamte Brandlast des Raumes,

d.h. die gesamten brennbaren Gegenstände des Raumes werden gezündet

Vollbrand: Ausdehnung des Brandes über die Raumumschließungsflächen hinaus

Brandübersprung: Das Feuer verlässt die Grenzen des Brandraumes und greift infolge Konvektion und Strahlung die benachbarten Räume und Gebäude an.

Flächenbrand: der Brand hat sich über weite Fläche ausgebreitet

Abklingen: Brand klingt allmählich ab, wenn das brennende Material nicht mehr ausreicht, die Brandtemperatur zu steigern oder sie zu halten.

Der Verlauf eines Brandes wird durch verschiedene Arten beeinflusst z.B. die Brandlast (Verbrennungswärme, Holzgleichwert)

- daher Menge und Art des brennbaren Materials deren Verteilung im Raum.

- Konzentration und Lagerungsdichte der Brandlast - den Brandraum (Geometrie, Unterteilung, Form)

- Umschließungsflächen des Raumes thermische Eigenschaften der Bauteile, die

- den Brandraum umschließen (Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität)

- Lüftungsverhältnisse (Sauerstoffzufuhr, Ventilationsbedingungen)

- Löschmaßnahmen

5.3.2 Bauliche Brandschutzmaßnahmen

Unter dem Begriff „bauliche Brandschutzmaßnahmen“ werden alle Maßnahmen verstanden, die bereits bauseits getroffen werden können, um die Ziele des Brandschutzes zu erreichen. Sie ergeben sich aus der Gefährdung , die im Brandfall von einem Gebäude für Bewohner/ Nutzer und Nachbarschaft/ Umwelt ausgeht.

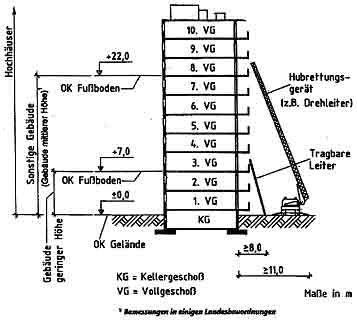

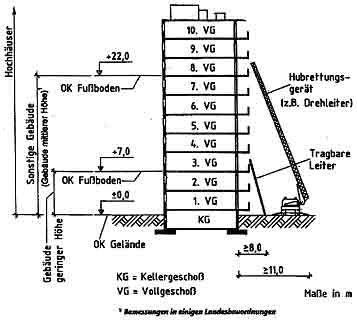

Die Bauordnungen beziehen sich im Notfall auf Wohngebäude. Da sich mit zu-nehmender Höhe die Lösch- und Rettungsmaßnahmen schwieriger gestalten; werden die Gebäude in Abhängigkeit von ihrer Höhe eingeteilt in Gebäude geringer Höhe, -sonstige Gebäude bzw. Gebäude mittlerer Höhe, oder Hochhäuser

- Gebäude geringer Höhe (OK Fußboden eines Aufenthaltraumes bis 7 m über Geländeoberfläche)

- Gebäude mittlerer Höhe (OK Fußboden eines Aufenthaltraumes ab 7 m bis 22 m über Geländeoberfläche),

- Hochhäuser (OK Fußboden > 22 m über Geländeoberfläche).

Schutzziele der Brandschutzmaßnahmen

Neben dem Personenschutz, d.h. dem Schutz von Leben und Gesundheit

der Personen, die sich in der baulichen Anlage oder in der Umgebung aufhalten

soll auch der Sachschutz sichergestellt werde. Gemeint ist

damit der Schutz von Besitz und Eigentum und die Begrenzung finanzieller Schäden

innerhalb der eigenen und gegenüber anderen Nutzungseinheiten.

Im Rahmen des Umweltschutzes sollen schädigende Auswirkungen

eines Brandes und der Löschmaßnahmen auf die Umwelt vermindert werden.

5.3.3 Verfahren für Sonderbauten

Die BauO NW, die am 1. Juni 2001 in Kraft gesetzt wurde, hat ein neues Verfahren für die Aufstellung schutzzielorientierter Brandschutzkonzepte eingeführt, nicht zuletzt unter dem Eindruck des verheerenden Flughafenbrandes in Düsseldorf. (Es muss immer erst was passieren um Sicherheitsvorschriften zu verschärfen)

Hier werden jetzt an bauliche Anlagen besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten) nicht nur besondere Anforderungen oder Erleichterungen gestellt, ihnen kommt auch verfahrensrechtlich Bedeutung zu.

Sie unterliegen nicht mehr dem vereinfachten (Regel-) Verfahren

nach § 68 BauO NW. Für solche Sonderbauten, die in der abschließende

Liste unter § 68, Abs.1, Satz 3, BauO NW, aufgeführt sind (sogenannte

„große Sonderbauten“) ist gemäß § 69, Abs.1,

BauO NW, ein Brandschutzkonzept einzurichten.

Auf Vorlage eines Brandschutzkonzeptes bei „großen Sonderbauten“

darf ent-sprechend § 11, Nr. 2, BauPrüfVO, nicht verzichtet werden.

5.4 Rettungs- und Zugangsmöglichkeiten für die Feuerwehr

Damit im Brandfall die Durchführung von wirksamen Rettungs- und Löschmaßnahmen möglich ist, muss das Gebäude für die Feuerwehr zugänglich sein, damit sie mit den notwendigen Geräten an den Einsatzort gelangen kann.

Zu den erforderlichen Flächen für die Feuerwehr zählen die Zu- und Durchfahrten, bzw. zum Arbeiten und der Aufstell- und Bewegungsflächen, nach § 5, Abs. 6, LBO, NRW, Ausg. 2000

Diese müssen auf dem Grundstück selbst, ggf. auch auf öffentlichen Flächen sichergestellt werden.Die bauaufsichtlichen Mindestabmessungen für Rettungswege sind u.a. in den Sonderbauvorschriften (in diesem Fall GastBauVO und VStättVO) zu finden.

Aus Gründen der Beleuchtung und Belichtung und des Brandschutzes, sind zwischen baulichen Anlagen große Abstandflächen einzuhalten.

Die Bauordnungen schreiben einen Mindestabstand zum Nachbargebäude und zur Grenze des Nachbargrundstückes vor. Diese Abstandflächen sollten in der Regel auf dem Grundstück selbst liegen und sind vor oberirdischen Gebäudeteilen freizuhalten. Sie werden gemäß § 6, BauO NW, in Abhängigkeit des Baugebietes ermittelt.

5.5 Konstruktive Brandschutzmaßnahmen

Sollte es im schlimmsten Falle vorkommen einen Brand nicht

unter Kontrolle zu halten, so werden die den Brandherd begrenzenden Bauteile

nach kurzer Zeit von einem vollentwickelten Brand angegriffen. Um die weitere

Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern sowie um weiterhin wirksame Lösch-

und Rettungsmaßnahmen zu ermöglichen, dürfen diese Bauteile

infolge der Brandbeanspruchung nicht Versagen. In brandschutztechnischer Hinsicht

hat der Begriff „Versagen“ je nach bautechnischer Funktion des Bauteiles

im Bauwerk unterschiedliche Bedeutung. z.B. dürfen Bauteile im Brandfall

ihre Tragfähigkeit nicht verlieren. (siehe Stahlkonstruktion

des World Trade Center in New York / 2001)

-und raumtrennende Bauteile, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt

werden, sollen im Brandfall den direkten und indirekten Durchtritt des Feuers

und die Ausbreitung der Rauchgase verhindern. Raumtrennende Bauteile können

tragend und nichttragend sein. Es ist die Aufgabe entsprechender konstruktiver

Brandschutzmaßnahmen dies bauseits zu gewährleisten.

Damit tragende Bauteile, wie z.B. Träger, Stützen, nichtraumschließende

Wände ihre Standfestigkeit behalten, müssen schädigende Auswirkungen

der Brand-Beanspruchung auf ihr Tragverhalten vermieden werden.

Dies erreicht man beispielweise durch Betonüberdeckungen, Putze, Platten-Bekleidungen, abgehängte Deckensysteme. Darüber hinaus ist bei tragenden Bauteilen aber auch eine Veränderung der statischen Randbedingungen zu erzielen, wie z.B. durch Einspannungen oder Durchlaufwirkungen.

5.5.1 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen (Teil A 3.1, § 25, LBO, Ausg. 2000)

Tragende Wände, Stützen und Pfeiler sind für die Standsicherheit einer baulichen Anlage besonders wichtige Tragglieder. Deswegen werden an sie auch besondere brandschutztechnische Anforderungen gestellt.

Als Beispiel für die Notwendigkeit brandschutztechnischer

Maßnahmen an Tragkonstruktionen wird auf den konventionellen Stahlhochbau

hingewiesen, der ohne Schutzmaßnahmen einer Brandbeanspruchung nur kurze

Zeit widersteht.

Erst durch einen direkten Schutz, z.B. durch eine Putzbekleidung, können

Stahlbauteile feuerwiderstandsfähig gemacht werden.

5.5.2 Trennwände (Teil A 3.1, § 27, LBO, Ausg. 2000)

Raumabschließende Innenwände eines Gebäudes

(tragend oder nichttragend) trennen innerhalb eines Geschosses verschiedene

Nutzungseinheiten wie Wohnungen, Gaststätten, Läden, Büros

oder Arztpraxen voneinander.

Sie begrenzen in einem Gebäude aber auch die Rettungswege, z.B. als Treppenraumwände

oder Flurwände. Die Brandschutzanforderung bezieht sich auf die Verhinderung

des Durchgangs von Feuer und Rauch in benachbarte Nutzungseinheiten und damit

auf die Verhinderung der horizontalen Brand-Ausbreitung. Da diese Wände

im Brandfall ihre raumtrennende Funktion beibehalten müssen; müssen

sie je nach den vorliegenden konstruktiven Gegebenheiten bis unter die Rohdecke

oder bis unter die Dachhaut des Gebäudes geführt werden, um einen

Feuerüberschlag von einer Nutzungseinheit zur anderen zu verhindern.

Nach Art und Funktion werden Trennwände brandschutztechnischer Hinsicht

eingeteilt in -raumabschließende nichttragende Wände, die auch im

Brandfall überwiegend nur durch ihre Eigenlast beansprucht werden, -und

raumabschließende tragende Wände, die auch im Brandfall zum Lastabtrag

herangezogen werden.

An Innenwände innerhalb von Nutzungseinheiten werden brandschutztechnisch keine Anforderungen gestellt, sofern diese Wände nicht zur Tragkonstruktion des Gebäudes gehört.

5.5.3 Decken, Unterdecken (Teil A 3.1, § 29, LBO, NRW, Ausg. 2000)

Decken sind immer raumabschließende Bauteile und dienen

in brandschutz-technischer Hinsicht dem oberen Abschluss einer Nutzungseinheit.

Man unterscheidet tragende Decken und Unterdecken, die im Brandfall nur durch

ihre Eigenlast beansprucht werden. Sie können jeweils aber auch als Kombination

ihre im brandschutztechnischen Sinn abschottende Wirkung erreichen.

Beispiele:

Die tragende Decke kann alleine mit der geforderten Feuerwiderstandsfähigkeit

hergestellt werden.Die tragende Rohdecke erhält unterseitig eine Bekleidung

oder eine Unterdecke, die im Brandfall die Aufgabe hat, die darüber liegende

tragende Decke vor direkter Brandbeanspruchung von unten zu schützen.

Häufig wird in Fluren der oberhalb der Unterdecke liegende Raum dazu benutzt, haustechnische Versorgungseinrichtungen (z.B. Kabelinstallationen, Rohre, Leitungen, oder sonst der gleichen) zu verlegen. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass sich dort hohe Brandlasten ansammeln. Handelt es sich dabei um Fluchtwege, so müssen diese Installationen durch sogenannte selbstständige Unterdecken abgekapselt werden, damit der Fluchtweg frei von Feuer und Rauch bleibt, falls die Installationen in Brand geraten. Derartige Unterdecken haben selbstständig die geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit. Bei ihrer Verwendung ist darauf zu achten, dass die Rohdecke dieselbe Feuerwiderstandsfähigkeit aufweist.

Durch Nutzungsänderungen eines Gebäudes können für vorhandene Decken höhere Feuerwiderstandsdauern erforderlich werden. Die brandschutztechnische Verbesserung erfolgt meist durch nachträglich montierte Plattenbekleidungen oder Unterdecken.

5.5.4 Dächer (Teil A 3.1, § 30, LBO, NRW, Ausg. 2000)

Dächer sind wesentliche Teile eines Gebäudes und

dienen seinen oberen Abschluss. Sie bestehen aus dem Tragwerk und der Bedachung.

Zum Tragwerk gehören alle tragenden und aussteifenden Konstruktionsteile.

Die Bedachung besteht aus der Dacheindeckung und der dazugehörigen Unterkonstruktion,

wie Dachschalung und Dachlatten oder sonst der gleichen, sowie der Dachabdichtung

einschließlich etwaiger Dämmschichten sowie Lichtkuppeln oder andere

Abschlüsse für Öffnungen im Dach. Dächer haben aus der Sicht

des Brandschutzes zwei Aufgaben.

Sie müssen verhindern, dass ein Brand –von innen nach außen,

daher auf ein Nachbargebäude, und –von außen, daher von einem

Nachbargebäude nach innen übertragen werden kann.

5.5.5 Brandbeanspruchung von außen

Ein Brand kann beispielweise durch Funkenflug und Wärmestrahlung von außen über die Bedachung in das Innere eines Nachbargebäudes gelangen. Daher muss eine Bedachung einen Schutz gegen einen Schutz gegen eine Brandbeanspruchung von außen bieten. Die Bauordnungen verlangen eine Wiederstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und Strahlende wärme. Man spricht in diesem Fall von der Forderung nach einer harten Bedachung. Dabei handelt es sich z.B. um Bedachungen aus natürlichen und nichtbrennbaren künstlichen Steinen. Bei einem entsprechenden konstruktiven Aufbau gilt aber eine Bedachung aus Bitumendachbahnen als harte Bedachung. (vgl. DIN 4102-4)

5.5.6 Brandbeanspruchung von innen

Im Allgemeinen muss eine Dachkonstruktion nur dann für eine Brand-Beanspruchung von innen ausgelegt werden, wenn zu befürchten ist, dass bei ihrem Versagen die übrige Tragkonstruktion des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wird. Normalerweise wird daher ein Schutz der Bedachung gegen eine Brandbeanspruchung von unten, bzw. von innen nicht angestrebt, da das Durchbrennen einer Bedachung im Brandfall zu einer Wärmeentlastung des brennenden Bereichs führt.

Darüber hinaus besteht die Gefahr einer Brandübertragung

von innen nach außen bei aneinandergebauten giebelständigen Gebäuden.

In diesem Fall ist das Dach einschließlich seiner Unterkonstruktion in

feuerhemmender Bauweise auszubilden.

Im Gegensatz einer harten Bedachung sind weiche Bedachungen solche, die keinen

ausreichenden Schutz gegen Flugfeuer und strahlende Wärme bieten, wie z.B.

Bedachungen aus Stroh, Reet oder Holzschindeln. Diese Dächer stellen im

Brandfall eine große Gefahr dar,

- weil sie selbst bei einem Brand einen großen Funkenflug erzeugen,

- weil sie bei einem Brand in einem Nachbargebäude leicht durch Funkenflug entzündet werden können,

- weil sie durch die bei einem Brand entstehende Strahlungswärme extrem gefährdet sind.

Ihre Anwendung ist daher nur in der offenen Bauweise gestattet, wobei nach den Bauordnungen große Sicherheitsabstände zur Grundstücksgrenze 12 m, von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung = 15 m, von anderen Gebäuden mit weicher Bedachung auf dem selben Grundstück 24 m einzuhalten sind.

5.6 Brand- und Rauchabschnitte

Brandabschnitte

Um die Übertragung eines Brandes auf ein angrenzendes Gebäude oder

auf einen anderen großflächigen Nutzungsbereich innerhalb des Gebäudes

zu verhindern, werden Brandabschnitte geschaffen.

Unter einem äußeren Brandabschnitt versteht man

ein einzelnes Gebäude.

Einem Inneren Brandabschnitt nennt man einen Bereich im Inneren

des Gebäudes, der brandschutztechnisch von seinen Nachbarbereichen abgeschottet

ist. Dieser Brandabschnitt darf in der Regel nicht länger und breiter sein

als 40 m (1600 qm).

Rauchabschnitte

Die Rettung von Menschen und wirksame Löschmaßnahmen werden im Brandfall

durch das Freisetzen von Rauch und heißen Brandgasen erschwert, sogar

unmöglich gemacht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die meisten Brandopfer,

Erstickung an intensiv toxischem Rauch ums Leben kamen.

Brandschutzverglasungen

Aus Gründen der Belichtung und aus architektonischen Gründen werden

Verglasungen angebracht. Diese müssen auch im Hinblick auf den Brandschutz

Anforderungen erfüllen.

Man unterscheidet zwischen F- Verglasungen und G- Verglasungen:

F- Verglasungen

F- Verglasungen verhindern den Durchtritt von Feuer, Rauch und Wärmestrahlung und werden in Brandfall undurchsichtig. An sie werden die gleichen brandschutztechnischen Anforderungen wie an nichttragende Wände gestellt..G- Verglasungen

G- Verglasungen verhindern den Durchtritt von Feuer und Rauch, nicht aber von Wärmestrahlung. Sie finden ihre Verwendung in Fassaden und Außenwänden und Fluren, die als Fluchtweg dienen, ab 1,80 m Höhe über Fertigfußboden, wenn Wand- und Deckenbekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen sind.

5.7 Flucht und Rettungswege im Gebäude

Für die Nutzung und Besucher eines Gebäudes ist im

Brandfall die Sicherheit der Rettungswege (Treppenhäuser, Flure oder sonst

der gleichen) von verschiedener Bedeutung. Grundsätzlich sollen Personen

im Gefahrenfall von jedem Aufenthaltsraum über allgemein zugängliche

Flure und notwendiger Treppen sicher und schnell unmittelbar ins Freie gelangen

können.

Bei mehrgeschossigen Gebäuden müssen für jede Nutzungseinheit

in jedem Geschoss mit einem Aufenthaltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein.

Der 1. Rettungsweg führt über eine notwendige Treppe

in einem eigenen Treppenraum (notwendiger Treppenraum, vgl. § 36, Abs.1,

BauO NW).

Der 2. Rettungsweg kann eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr

erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige Treppe in einem eigenen Treppenraum

sein.

(vgl. § 36, Abs.1, BauO NW).

Jeder dieser notwendigen Treppenräume soll einen sicheren Ausgang ins Freie

haben (vgl. § 9, Abs. 1, GastBauVO, und § 23, Abs. 1, VStättVO).

Zudem muss von jeder Stelle des Aufenthaltraumes der notwendige Treppenraum

in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein (vgl. § 37, Abs. 2, BauO

NW).

Das gleiche gilt für alle Ausgänge die ins Freie führen.

Im Sinne der VStättVO darf der Weg von jedem Besucherplatz bis zum nächsten

Ausgang nicht länger als 25 m betragen. Jeder Versammlungsraum muss mind.

Zwei günstig gelegene Ausgänge haben (vgl. § 20, Abs. 1, VStättVO).

Aus Gründen der Beleuchtung mit Tageslicht und der Belüftung sowie

zur Durchführung von Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

und zur Entrauchung sollen Treppenräume in der Regel an einer Außenwand

liegen und Fenster enthalten.

Die notwendigen Fenster müssen ein Mindestmaß von 60 cm x 90 cm (0,54

qm Fläche) aufweisen (vgl. § 37, Abs. 11, Satz 2, BauO NW), eine Brüstungshöhe

von nicht mehr als 1,20 m haben, und ohne Hilfsmittel zu öffnen sein.

In Rettungswegen dürfen keine Brandlasten vorhanden sein. Nur dann können

in ihnen keine Brände entstehen und Löschangriffe können wirksam

vorgenommen werden.Sie müssen rauchfrei gehalten werden; ihre Umfassungswände

dürfen bis auf die Außenwände ihre Standsicherheit nicht verlieren.

Die Rauchfreiheit bedeutet ein Verbot brennbarer Baustoffe für Decken,

Wände einschließlich ihrer Dämmstoffe, Verkleidungen, Putze,

Unterdecken und Einbauten (vgl. § 37, Abs. 9, BauO NW). Es bestehen hier

konstruktive Möglichkeiten (z.B. Rauchabzüge und Technische Anlagen)

für eine Abführung des eingedrungenen Brandrauch.

Um die Standsicherheit der Umfassungswände zu gewährleisten, werden

an sie besondere Anforderungen an die Verwendung von Baustoffen und an die Feuerwiderstandfähigkeit

gestellt.

5.8 Brandverhalten von Baustoffen und Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen

Baustoffe

Nach DIN 4102 sind brandschutztechnische Anforderungen für Baustoffe festgelegt.

Damit wird die Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen ermöglicht.

Als Baustoffe im Sinne der Norm gelten auch Platten- und Bahnenförmige

Materialien, Verbundwerkstoffe, Bekleidungen, Dämmschichten, Beschichtungen,

Rohre und Formstücke.

Baustoffklassen

Die Baustoffe werden nach ihrem Brandverhalten in folgende Klassen eingeteilt:

Baustoffklassen |

Bauaufsichtliche Benennungnichtbrennbare

|

A A1 A2 |

nichtbrennbare Baustoffe ohne Prüfzeugnis mit Prüfzeugnis |

B B1 B2 B3 |

Brennbare Baustoffe schwerentflammbare Baustoffe normalentflammbare Baustoffe leichtentflammbare Baustoffe |

5.8.1 Brennbare- und schwer entflammbar Baustoffe

Klasse |

Benennung |

Baustoffe |

A A1,A2 |

nicht brennbar |

mineralische Stoffe = Steine, Beton, Stahl, Glaswolle, Steinwolle, Foamglas mineralische Stoffe mit geringem Anteil an organischen Stoffen |

B |

brennbar |

Organische Stoffe = alle Kunststoffe (z.B. Polystyrol) |

B1 |

schwer entflammbar |

Gipskarton- platten, HWL (Holzwolleleichtbauplatten) |

B2 |

normal entflammbar |

Dachbahnen, Schaum für Fenster, Holz- und Holzwerkstoffe (ausgeschl. Holzbalken) |

B3 |

leicht entflammbar |

Papier, Pappe, Stroh, oder sonst der gleichen. |

Leicht entflammbare Baustoffe sind grundsätzlich nicht zugelassen, außer sie sind in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht mehr leicht entflammbar.

5.8.2 Feuerwiderstandsdauer der Bauteile

Das Brandverhalten der Bauteile bestimmt die Brandweiterleitung in benachbarten

Räume. Um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und wirksame

Lösch- und Rettungsmaßnahmen zu ermöglichen, dürfen tragende

Bauteile im Brandfall nicht „Versagen“.

Bauteile werden deshalb in Feuerwiderstandsklassen eingeteilt nach der Zeitdauer

in Minuten, die das Bauteil dem Feuerwiderstand bietet, ohne seine Tragfähigkeit

zu verlieren.

| Feuerwiderstandsklasse | F 30 | F 60 | F 90 | F 120 | F 180 |

| Feuerwiderstandsdauer in min | 30 |

60 |

90 |

120 |

180 |

| Baurechtliche Benennung |

Benennung nach DIN 4102 | Kurzbezeichnung |

| feuerhemmend | Feuerwiderstandsklasse F 30 | F 30 - B |

| feuerhemmende und in den tragenden Teilen aus nicht brennbaren Stoffen |

Feuerwiderstandsklasse F 30 und in den wesent- lichen Teilen aus nicht Brennbaren Stoffen |

F 30 - AB |

| feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen |

Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus nichtbrennbaren Baustoffen |

F 30 - A |

| feuerbeständig | Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen teilen aus nichtbrennbaren Stoffen |

F 90 - AB |

| feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen | Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen | F 90 - A |

Weitere Feuerwiderstandsklassen:

Kurzbezeichnung |

Bauteile |

W |

Nichttragende Außenwände, Brüstungen und Stürze |

T |

Feuerabschlüsse, z.B. Türen, Klappen, Rollläden und Tore |

G |

Verglasungen |

Konstruktive Brandschutzmaßnahmen zum Schutz tragender Bauteile, wie z.B. Träger, Stützen, Decken sind beispielweise Betonüberdeckungen, Putze, Plattenbekleidungen und abgehängte Deckensysteme.

5.8.3 Anlagetechnische Brandschutzmaßnahmen

Technische Brandschutzmaßnahmen sind immer dann vorzusehen,

wenn von einem Gebäude aufgrund seiner besonderen Nutzung und Größe

ein erhöhtes Brandrisiko ausgeht. Aber auch bei denkmalgeschützten

Gebäuden sind ggf. technische Vorkehrungen zu treffen.

Technische Brandschutzmaßnahmen umfassen Brandmeldeanlagen, Lösch-Anlagen,

Alarmierungsanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, sowie die klassischen

Handfeuerlöschgeräte. Die Anzahl der Handfeuerlöschgeräte

ist in Abhängigkeit von der Brand-Gefährdung zu ermitteln.

5.8.4 Organisatorische Maßnahmen

Die Brandsicherheit von Gebäuden erfordert, insbesondere bei Betrieben und Gebäuden besonderer Art oder Nutzung, organisatorische Maßnahmen bezüglich des Personen- und Sachschutzes. Diese Maßnahmen beinhalten z.B.:

- die Sicherstellung der Einhaltung der Gesetzlichen Bestimmungen

- die Unterweisung von Mitarbeitern in der Brandverhütung und Brandbekämpfung

- das Aufstellen einer Brandschutzverordnung

- Ordnung und Sauberkeit und Beschränkung der Brandlasten zur Minimierung der Brandentstehungsgefahr

- Erstellung von Feuerwehrplänen

- Kennzeichnung von Rettungswegen