Projektarbeit

3. Vorentwurf und Entwurfsplanung

3.1 Einleitung

3.2 Ermitteln der Grundlagen

(Bestandsaufnahme)

3.2.1 Bestand des Herrenhauses

in Bildern

3.3 Vorplanung

3.3.1 Skizzen

3.4 Planung der Versammlungsräume

3.4.1 Gebäudeart

3.4.2 Abstandsflächen

3.4.3 Vollgeschosse

3.4.4 Aufenthaltsräume

3.4.5 Bestuhlung

3.4.6 Tischplätze

3.4.7 Ausgänge, Gänge und Flure

3.4.8 Fenster und Türen

3.4.9 Umwehrungen

3.4.10 Wände, Decken und Tragwerke

3.4.11 Beleuchtung

3.5 Küchenplanung

3.5.1 Einleitung

3.5.2 Planung

3.6 Restaurantplanung

3.6.1 Einleitung

3.6.2 Gasträume

3.6.3 Toilettenräume

3.7 Treppen und Treppenräume

3.7.1 Einleitung

3.7.2 Vorschriften der Landesbauordnung, NRW

3.7.3 Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung,

NRW

3.8 Aufzug

3.8.1 Technische Angaben des Aufzugs

3.8.2 Anforderungen an Aufzüge

3.8.3 Bauliche Maßnahmen für besondere

Personengruppen

3.9 Berechnung der Nettonutzfläche

3.10 Statik

3.11 Wärmeschutz, allgemeiner Hinweis

3.12 Haustechnik

Das Projekt Gut Kaisersruh befindet sich in der Stadt Würselen Nähe

Aachen.

Durch gemeinsame Ausarbeitungen der Planung sowie deren Ideen und Resultate

habe ich, Tobias Böhm als gelernter Maurer, mich dazu entschlossen die

Aufgaben der Planung zu übernehmen und diese nach den vorgegebenen Gesetzestexten

auszuarbeiten.

Probleme die während der Planungsphase entstehen, sind meist kaum alleine

zu lösen. Allein der Gedanke an den Denkmalschutz und deren Auflagen, erfordern

eine ständige Ausarbeitung in Kooperation der Denkmalpflege.

Um jedoch eine gerechte und wirtschaftliche Planung zielorientiert zu erarbeiten

sollten zu Beginn der Planung der Bestand dokumentiert werden, um daraus ein

Konzept für die Vorplanung zu entwickeln.

Aus dem dokumentierten Konzept der Bestände, wurden somit Ideen und Vorplanungen

entwickelt.

Mit dieser Planung war es für uns anfangs nicht leicht, zugleich zu sagen,

ob das Projekt lohnenswert ist und später in die Tat umgesetzt werden kann.

Ziel unserer Planung ist es, das Konzept so auszuarbeiten, dass die Realisierung

von Nutzen und Interesse des Investors entstehen kann.

Da heute sehr sparsam und wirtschaftlich mit der Planung gearbeitet wird, haben

wir uns Gedanken gemacht, ob sich das Projekt später rechnen würde.

Ein weiterer Dorn im Auge ist hierbei der Denkmalschutz und der Erhalt des Bestandes,

was dazu führt, dass die Kosten dieses Bauwerks erheblich in die Höhe

getrieben werden.

Aus den Gründen des Erhaltes und der Denkmalpflege sind wir zu dem Ent-Schluss

gekommen, die Planung zu einer Tagungsstätte mit Gastronomiebetrieb zu

erstellen und als wirtschaftlich anzusehen.

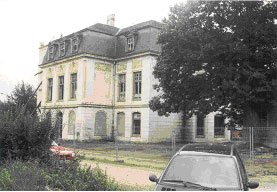

3.2 Ermitteln der Grundlagen (Bestandsaufnahme)

Um einen Einblick in das Gebäude sowie die Lage des Grundstückes

zu bekommen mussten wir eine örtliche Begehung durchführen, um somit

das Projekt vor Ort begutachten zu können.

Um die Grundlagen für unsere Planung festzuhalten, haben wir Bilder des

Bestandes aufgezeichnet um anhand dieser Bilder die Planung tatkräftig

fortschreiten zu lassen.

Zur Begehung befand sich das Gebäude in einem ruinösen Zustand.

Bei den ersten Gedanken waren wir uns alle schon einig. Das komplette Grundstück

als Rückbau zu betrachten. Uns stellte sich die Frage, was man aus einer

heruntergekommenen Ruine wie dieser noch machen könnte.

Das Dach, die alten Gewölbe des Kellers, die Decken des Gebäudes,

sowie einige Außenwände waren Einsturzgefährdet und erhielten

somit die Auflage des Denkmalschutzes in Hinsicht auf Rückbau.

Der Rückbau wurde so dokumentiert, dass die vorhandenen Gebäudeteile

keine großen Probleme mehr für die Statik aufweisen.

Das Gewölbe im Bereich des Kellers musste somit verfüllt werden, welches

in unserer Planung eine traditionelle Weinstube hätte geben können.

Dies konnten wir jedoch aus den statischen und örtlichen Verhältnissen

nicht einplanen.

Die Decken des Gebäudes wurden somit durch ihre Porosität abgetragen.

Nach statischen Angaben hätte diese Decke keine statische Funktion für

unsere Planung nachweisen können. Es befanden sich somit nur noch die Denkmalgeschützten

Außenwände mit der Auflage des Denkmalschutzes, sie zu Erhalten und

den Neubau an sie anzupassen.

Die Fassade des Gebäudes ist bestehend aus alten Stuckwerken und durch

die Witterung stark beeinträchtigt worden, womit sie bei der Neuplanung

so berücksichtigt werden musste, dass bei der Ausführung des Bauwerks

Sanierungen an der alten Fassade notwendig sind. Die Fenster und deren Laibungen

sind von unterschiedlicher Form mit verschiedenen Stuckarbeiten versehen. Die

Remise (das alte Kutscherhaus) befindet sich im hinteren Teil des Grundstückes.

Jedoch mussten wir bei unserer Planung dies außer Betracht lassen.

3.2.1 Bestand des Herrenhauses in Bildern

| Nord-Ost-Ansicht | Ost-Ansicht |

|

Süd-Ost-Ansicht |

Süd-Ansicht |

| Ausschnitt Süd-West-Ansicht |

Nord-Ansicht |

| Ausschnitt der alten Kellerdecke |

Ausschnitt der West-Ansicht |

Anhand dieser Bilder hätten wir in die Vorplanung gehen können. Jedoch

konnten wir bei diesen Aufnahmen das Gebäude aus Sicherheitsgründen

nicht betreten. Dennoch konnten wir mit unserer Planung beginnen. Um nun Deckenhöhen

und Fenstermaße sowie sonstige Bemessungen des Gebäudes zu zeichnen,

haben wir eine neue Begehung bei dem Besitzer des Grundstückes angefordert,

um somit die Bestandspläne mit den örtlichen Maßen zu vergleichen

und abzustimmen.

Die Bauarbeiten, welche bisher durchgeführt wurden waren bisher ziemlich

erfolgreich. Anhand der folgenden Bilder kann man sich nun bessere Planungsideen

und Beispiele, sowie Gedanken, wie und was das Gebäude für einen Nutzen

für die Zukunft haben könnte.

| Ost-Ansicht |

Nord-Ansicht |

| West-Ansicht |

Nord-West-Ansicht |

südliche - Ansicht

Ansichten vom inneren des Gebäudes

Grundriss Erdgeschoss, mit Bemaßung

Erste Planungsideen, Erdgeschoss

Weitere Planungsideen, Erdgeschoss

Erweiterte Vorplanung des Erdgeschosses

Hier kann man gut erkennen wie die ersten Planungen des Projektes aussahen. Die Küche im oberen (nordwestlichen Bereich), daneben der Vorratsraum. Vor der Küche die Bar, die zuviel Platz beanspruchte. Die Toiletten im vorderen Bereich des Gastraumes, sowie die Treppe und der Aufzug links vom Eingangsbereich.

3.4 Planung der Versammlungsräume

Das Projekt soll als Tagungsstätte mit seinen Versammlungsräumen

und dem Gastronomiebetrieb als wirtschaftlich anzusehen sein.

Um jedoch die Wirtschaftlichkeit nachweisen zu können, muss die Verordnung

über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten nach der Versammlungs-Stättenverordnung

(VStättVO) eingehalten werden.

Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen,

die für die gleichzeitige Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen

erzieherischer, geselliger, kultureller, künstlerischer, politischer, sportlicher

oder unterhaltender Art bestimmt sind. (VStättVO, NRW, 2000, §

2 Begriffe)

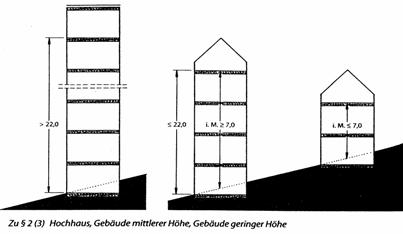

Nach der LBO, NRW, Ausg. 2000, werden Gebäude nach ihrer Höhe unterschieden. Hierbei werden unterschieden:

§ 2 Begriffe, LBO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (3) Gebäude mittlerer Höhe sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes im Mittel mehr als 7 m und nicht mehr als 22 m über der Geländeoberfläche liegt.

Nachweis: Gebäude mittlerer Höhe = 22 m > 8,48 m > 7,00 m (geringer Höhe)

Hiernach handelt es sich um ein Gebäude mit mittlerer Höhe.

Die Abstandsflächen von Gebäuden mit Versammlungsräumen bemessen sich nach der LBO, NRW, Ausg. 2000, § 6, Abstandsflächen. Da es sich hierbei um eine Tagungsstätte handelt muss die Abstandsfläche nach der VStättVO, NRW, 2000, § 4 Abstände, berechnet werden, um somit nach den Besucherplätzen die Abstände wie folgt zu bemessen:

Die Mindestabstände müssen unbeschadet den allgemeinen Vorschriften von Versammlungsstätten, den seitlichen und den hinteren Grundstücksgrenzen sowie von anderen nicht angebauten Gebäuden auf demselben Grundstück von:

1. bis 1500 Besucher 6 m,

2. über 1500 bis 2500 Besucher 9 m,

3. über 2500 Besucher 12 m

eingehalten werden.

Vollgeschosse werden nach der LBO, NRW, Ausg. 2000, § 2 Begriffe, Abs. 5 berechnet, und sind Geschosse deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben.

Die Anforderungen der LBO, NRW, Ausg. 2000, §

48 Aufenthaltsräume, müssen mit der Verordnung über

den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten, NRW, Ausg. 2000, nach §

10 Lichte Höhe, abgestimmt werden, da es sich um ein Gebäude

mittlerer Höhe und der Nutzung der Öffentlichkeit handelt.

Der LBO zufolge, müssen Aufenthaltsräume eine für ihre Benutzung

ausreichende Grundfläche und eine lichte Höhe von mindestens 2,40

m haben.

Jedoch müssen Versammlungsräume nach VStättVO, NRW, Ausg. 2000,

eine lichte Höhe von mindestens 3,00 m nachweisen.

Über und unter Rängen, Emporen, Balkonen und ähnlichen Anlagen

ist die Mindesthöhe von 2,30 m nachzuweisen.

Bei Räumen mit Raucherlaubnis ist die Mindesthöhe von 2,80 m einzuhalten.

Nachweise:

- Erdgeschoss = 3,00 m = 3,00 m

- 1. Obergeschoss = 3,75 m > 3,00 m

- 2. Obergeschoss = 3,00 m = 3,00 m

Auf die Art und Weise wie ein Versammlungsraum gestaltet wird, ist es erforderlich die Vorschriften für die Bestuhlung in Versammlungsräumen einzuhalten und die Sitzplätze so anzuordnen, dass im Falle eines Brandes keine Gefahr durch Behinderung von zu engen Sitzreihen oder zu schmalen Gängen entsteht.

§ 14 Bestuhlung, VStättVO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen

unverrückbar befestigt sein; werden nur gelegentlich Stühle aufgestellt,

so sind sie mindestens in den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden.

Sitzplätze müssen mindestens 50 cm breit sein. Die Sitzreihen müssen

eine freie Durchgangsbreite von mindestens 45 cm haben.

Abs. (2) An jeder Seite eines Ganges dürfen höchstens 16, in steil ansteigenden Platzreihen höchstens 12 Sitzplätze gereiht sein.

Abs. (3) Zwischen zwei Seitengängen dürfen abweichend von Absatz 2 statt 32 höchstens 50 Sitzplätze gereiht sein, wenn:

1. Für höchstens 3 Reihen an jeder Seite des Versammlungsraumes ein Ausgang von mindestens 1 m Breite oder

2. für höchstens 4 Reihen an jeder Seite des Versammlungsraumes ein

Ausgang von mindestens 1,50 m Breite vorhanden ist. Dies gilt nicht für steil ansteigende Platzreihen.

Anforderungen an Tischplätze in Versammlungsstätten nach VStättVO, NRW, Ausg. 2000, § 15 Tischplätze:

Abs. (1) Jeder Tisch muss an einem Gang liegen, der zu einem Ausgang führt.

Abs. (2) Von jedem Platz darf der Weg bis zu einem Gang nicht länger als 5,00 m sein.

3.4.7 Ausgänge, Gänge und Flure

§ 20 Ausgänge, VStättVO, NRW, Ausg.2000

Abs. (1) Jeder Versammlungsraum muss mindestens zwei günstig gelegene Ausgänge haben. Der Weg von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang darf nicht länger als 25,00 m sein; bei Sporthallen und ähnlichen Versammlungsräumen sowie bei fliegenden Bauten (§ 96) können Ausnahmen gestattet werden.

Abs. (3) Alle Ausgangstüren müssen gekennzeichnet sein. Die Rettungswege ins Freie sind durch Richtungspfeile gut sichtbar zu kennzeichnen. Ausgangstüren und Rettungswege sind, wo Sicherheitsbeleuchtung vorgeschrieben ist, so zu beleuchten, dass die Kennzeichnung auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung gut erkennbar ist.

Abs. (4) Höhenunterschiede zwischen Ausgangstüren und Fluren oder Umgängen sind durch Rampen mit einer Neigung von höchstens 10 v.h. oder durch mindestens zwei Stufen mit einem Steigungsverhältnis nach § 23 Abs. 10 zu überwinden. Die Stufen dürfen nicht in die Flure hineinragen.

Abs. (5) Zwischen Ausgangstüren und Stufen oder Rampen müssen Absätze von einer der Türflügelbreite entsprechenden Tiefe liegen.

Abs. (6) Ausgänge aus Versammlungsräumen müssen unmittelbar ins Freie, auf Flure oder in Treppenräume führen. Den Fluren gleichzusetzen sind als Rettungswege dienende Wandelhallen und ähnliche Räume.

§ 21 Gänge, VStättVO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Stufenlose Gänge oder Gangteile dürfen höchstens 10 v.h. geneigt sein; bei größerer Neigung sind Stufengänge anzuordnen. in Gängen sind Klappsitze unzulässig; einzelne Stufen sollen nicht angeordnet werden.

§ 22 Flure, VStättVO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Jeder nicht zu ebener Erde liegende Flur muss zwei Ausgänge zu notwendigen Treppen haben. Von jeder Stelle des Flures muss eine Treppe in höchstens 30 m Entfernung erreichbar sein.

Abs. (2) Stufen im Zuge von Fluren sind unzulässig. Eine Folge von mindestens drei Stufen kann gestattet werden, wenn sie Stufenbeleuchtung und Beleuchtung von oben hat und die Stufenbeleuchtung zusätzlich an die Sicherheitsbeleuchtung des Rettungsweges angeschlossen ist. Für das Steigungsverhältnis der Stufen gilt § 23 Abs. 10.

§ 24 Fenster und Türen, VStättVO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Fenster, die als Notausstieg bestimmt sind, müssen im Lichten mindestens 60 cm breit und mindestens 90 cm hoch sein. Gitter an diesen Fenstern müssen sich mit den Fensterflügeln öffnen lassen und dürfen ihr Aufschlagen nicht behindern.

Abs. (3) Türen dürfen nur in Fluchtrichtung aufschlagen; sie müssen, soweit sie zu Treppenräumen führen, selbstschließend sein. Schwellen dürfen im Zuge von Rettungswegen nur angeordnet werden, wenn die Nutzung des Raumes dies erfordert. Die Schwellen müssen so ausgebildet, gekennzeichnet oder entsprechend § 22 Abs. 2 Satz 2 beleuchtet sein, dass sie das Verlassen der Räume nicht behindern. Schiebe-, Pendel- und Drehflügeltüren sind in Rettungswegen unzulässig. Türflügel dürfen höchstens 15 cm in die Flure vorspringen, wenn die erforderliche Mindestflurbreite entsprechend vergrößert wird. Türen zu Treppenräumen sind so anzuordnen, dass sie beim Öffnen und im geöffneten Zustand die Laufbreite nicht einengen. Vorhänge im Zuge von Rettungswegen müssen schwer entflammbar sein und dürfen den Fußboden nicht berühren; sie müssen leicht verschiebbar sein.

Abs. (4) Türen müssen von innen durch einen einzigen Griff leicht in voller Breite zu öffnen sein. Der Griff des Verschlusses muss bei Hebelverschlüssen etwa 1,50 m, bei Klinkenverschlüssen etwa 1 m über dem Fußboden liegen und von oben nach unten oder durch Druck zu betätigen sein. Türbeschläge müssen so ausgebildet sein, dass Besucher nicht daran hängen bleiben können. Riegel an Türen sind unzulässig.

Umwehrungen nach, § 11 Umwehrungen, VStättVO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Platzflächen und Gänge, die mehr als 20 cm über dem Fußboden des Versammlungsraumes liegen, sind zu umwehren, soweit sie nicht durch Stufen oder Rampen mit dem Fußboden verbunden sind.

Abs. (3) Umwehrungen von Rängen, Emporen, Galerien, Balkonen, Podien und ähnlichen Anlagen sowie Geländer oder Brüstungen von steil ansteigenden Platzreihen müssen mindestens 90 cm hoch sein; bei mindestens 20 cm Breite der Brüstung genügen 80 cm, bei mindestens 50 cm Breite 70 cm. Vor Stufengängen muss die Umwehrung mindestens 1 m hoch sein.

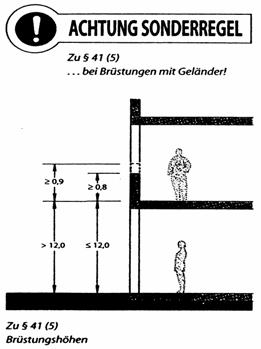

Umwehrungen nach, § 41 Abs. 5, LBO, NRW, Ausg. 2000

Fensterbrüstungen müssen bei einer Absturzhöhe von bis zu 12 m mindestens 0,80 m, darüber mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn dadurch brüstungsähnliche Vorrichtungen diese Mindesthöhen eingehalten werden. Soll die Absturzsicherung im Wesentlichen durch eine Umwehrung, wie Geländer, erbracht werden, so sind die Mindesthöhen nach Abs. 4 einzuhalten. Im Erdgeschoss können geringere Brüstungshöhen gestattet werden.

(Quelle: LBO, NRW im Bild, Ausg. 2000)

Hiernach muss die Verglasung der Fenster im 1. sowie im 2. Obergeschoss aus Verbundsicherheitsglas (VSG) erfolgen.

3.4.10 Wände, Decken und Tragwerke

§ 16 Wände, VStättVO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Wände müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt sein. Bei Außenwänden können aus Gründen des Brandschutzes feuerbeständige Stürze, Kragplatten oder Brüstungen gefordert werden.

Abs. (2) Wände von Versammlungsräumen und Fluren müssen, soweit sie Trennwände sind, feuerbeständig sein.

Abs. (3) Es kann gestattet werden, dass Wände erdgeschossiger Gebäude mit Versammlungsräumen aus brennbaren Baustoffen hergestellt werden, wenn die Wände mindestens feuerhemmend sind.

Abs. (4) Glaswände müssen so ausgebildet oder gesichert werden, dass sie bei Gedränge nicht eingedrückt werden können. (VSG)

§ 17 Decken und Tragwerke, VStättVO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Decken über und unter Fluren und Treppen, Decken zwischen Versammlungsräumen sowie Decken zwischen Versammlungsräumen und anderen Räumen müssen feuerbeständig sein; alle übrigen Decken sind mindestens feuerhemmend und in ihren tragenden Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. § 34 Abs. 2 Nr. 1 Buchstaben a, b und c BauO NW bleibt unberührt. Ein unterhalb der Decke oder des Daches angebrachter oberer Abschluss des Versammlungsraumes muss einschließlich seiner Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; seine Oberseite muss, wenn sie zugänglich ist, leicht gereinigt werden können. Ausnahmen von Satz 1 und 3 können in erdgeschossigen Versammlungsstätten gestattet werden, wenn diese nicht mehr als 800 Personen fassen, keine Mittel- oder Vollbühnen enthalten, und wenn sich über der Decke oder dem oberen Raumabschluss keine Lüftungsleitungen oder Räume oder Stände für Scheinwerfer (§ 81) befinden.

Abs. (3) Tragwerke für den Fußboden ansteigender Platzreihen und von Podien müssen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. In den Zwischenräumen von Tragwerken dürfen Leitungen verlegt werden, wenn das Tragwerk aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht. Zugangsöffnungen müssen verschließbar sein; die Verschlüsse müssen dieselbe Widerstandsfähigkeit gegen Feuer aufweisen wie die Wand oder Decke, in der sie liegen.

Die Beleuchtung von Versammlungsstätten muss nach der VStättVO, NRW, Ausg.2000, § 7 Beleuchtung, mit elektrischem Licht erfolgen.

3.5 Küchenplanung

Um auf irgendwelche Gedanken zu kommen, eine Küche zu planen, Bedarf es

an Fachwissen und Praxisgerechter Ausführung. Jedoch um diese Kenntnis

zu erreichen, musste ein Termin mit einem Koch vereinbart werden.

In Zusammenarbeit mit dem Koch Michael Grünewald, konnten entsprechende

Lösungen zur Planung der Küche gefunden werden.

In Küchen von Gastronomiebetrieben sollte einfach alles passen!

Allein die Betrachtung der Arbeitswege des Personals, welche für die Bedienung

zuständig sind, beginnt die erste Planung für die Küche.

Damit dem Personal ein geregelter Arbeitsweg geschaffen werden kann, ist es

notwendig die dafür vorgesehenen Öffnungen von Türen und deren

Beschaffenheit in Betracht zu ziehen und den Transport von Waren aus der Küche

reibungslos ablaufen zu lassen.

Hierzu ist es sinnvoll, dass das Personal in der Küche; Türen nicht

per Hand öffnen muss. Um eventuelle Zusammenstöße mit dem Verkehr

des Personals zu vermeiden.

Aus diesem Grund und der Vereinfachung her, wurden im Eingansbereich der Küche

eine Schiebetür mit Fußkontaktschalter eingeplant.

Somit können die Kellner regelrecht mit dem Fuß eine Lichtschranke

an der Tür betreten, um damit die Tür per Automatik öffnen zu

lassen. Im Falle eines Stromausfalls ist es möglich solche Türen per

Hand leicht zu öffnen.

Zum Standpunkt der Spülküche ist es erforderlich die Wege der Kellner

mit einzuplanen, sodass sie mit dem Abwaschgeschirr vom Restaurant zur Küche,

nicht durch den gesamten Bereich der Essensausgabe, oder gar der Küche

gehen müssen.

So konnte die Spülküche im oberen Teil der Küche, neben dem Trockenlager

eingeplant werden.

Der weitere Arbeitsablauf der Kellner musste nun für die Essensausgabe

mit eingeplant werden, um den Pass zu errichten.

Der Pass sollte unmittelbar vor dem Herdblock und von den Köchen sowie

dessen Gehilfen gut erreichbar sein. Um dies zu erreichen konnte der Pass direkt

am Eingang der Küche eingeplant werden; und vervollständigten somit

den Arbeitsweg der Kellner.

Die Kellner gelangen nun am Pass vorbei in die Kühlräume. Vom Restaurant

gelangen sie mit dem abgeräumten Geschirr direkt in die Spülküche

die sich in der linken Ecke neben dem Eingang der Küche befindet. Von dort

können sie wieder unmittelbar an den Eingang der Küche, an dem sich

der Pass für die Essensausgabe befindet, gelangen.

Der Herdblock befindet sich in der Mitte der Küche. Von dort können

die Köche die komplette Küche überblicken und gelangen ohne umständliche

Wege zu den Schränken und den Trocken- und Kühlräumen.

Aus den Gründen der Anlieferung von Lieferanten und Zubringern werden die

Kühlräume an den Außenbereich der bestehenden Wände angebaut.

So haben einige Lieferanten einen Schlüssel von der Tür oder sie betätigen

die angebrachte Klingel neben der Tür. Dadurch soll erreicht werden, dass

die Zulieferer nicht durch die Küche, bzw. durch das Gebäude, die

Bestellungen anliefern.

Der Bereich unmittelbar vor den Kühlräumen wurde zum vorwaschen von

Salaten oder Zubereiten von Dessert eingeplant.

Um von der Küche Bestellungen an Lieferanten aufgeben zu können, wird

ein kleines Büro für den Koch eingerichtet.

Vor dem kleinen Büro befindet sich die Kalte Küche, mit einer Durchreiche.

Das Geschirr wird in Hängeschränken, sowie unterhalb der Tische die

sich im Bereich des Herdblockes befinden eingeplant.

Um den Dunst der Küche abzusaugen, wird die Abzugshaube unmittelbar über

dem Herdblock errichtet, um durch den Schacht im Vorraum des Aufzuges, die Abluft

über das Dach abzuleiten.

Da Küchen gewisse Anforderungen an Vorschriften für Lüftungsanlagen

haben, sollte ein leichter Überdruck in der Küche vorgesehen sein.

Die Frischluft sollte hierbei über die Lüftungsanlage zugeführt

werden, um somit ständige Frischluft hinzuzufügen.

§ 23 Küchen und Vorratsräume, Verordnung über den Bau und Betrieb von Gaststätten, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Küchen müssen mindestens 8 m2 Grundfläche haben. Für die lichte Höhe der Küchen gilt § 20, Abs. 5 entsprechend. In Kellergeschossen sind Küchen nur zulässig, wenn sich hier auch die zugehörigen Gasträume befinden.

Abs. (2) Küchen müssen mindestens eine Wasserzapfstelle, ein Handwasch-Becken und einen Schmutzwasserausguss haben.

Abs. (3) Fußböden müssen gleitsicher, wasserundurchlässig, fugendicht und leicht zu reinigen sein. Die Wände müssen bis zur Höhe von 2,0 m einen glatten, waschfesten und hellen Belag oder einen entsprechenden Anstrich haben.

Abs. (4) Vorratsräume müssen unmittelbar ins Freie lüftbar sein oder eine ausreichende Lüftungsanlage haben; dies gilt nicht für Kühlräume. Türen von Kühlräumen müssen von innen ohne Schlüssel geöffnet werden können.

3.6 Restaurantplanung

Bei der Planung von Versammlungsräumen kam die Überlegung ein Restaurant

in das Gebäude einzuplanen, um somit den Besuchern das Angebot attraktiver

zu gestalten.

Wie ich, waren auch viele andere schon auf einem Seminar oder einer Vorlesung,

und sind anschließend noch eine Kleinigkeit Trinken oder Essen gegangen.

Aus diesem Aspekt heraus planten wir nun die Tagungsstätte mit Gastronomiebetrieb.

Wobei man hinzufügen kann das dass Restaurant anfangs erst einmal nur eine

interne Angelegenheit ist. Was so gut wie bedeutet das dass Restaurant jetzt

nur für die Besucher von Seminaren oder Veranstaltungen, sowie für

Veranstaltung oder Feiern gedacht wurde. Sollte sich jedoch erweisen das Restaurant

später unabhängig von den Tagungsräumen nutzen zu können,

so kann dem entsprechend die Nutzung auch eigenständig und unabhängig

erfolgen. Allein die Gegend um Kaisersruh ist schon seinen Anblick wert.

Gasträume bemessen sich nach ihrer Art und Umfang, sowie nach § 20 Gasträume, der Verordnung über den Bau und Betrieb von Gaststätten, NRW, Ausg. 2000,

Abs. (1) Gasträume dürfen nicht zugleich als Wohn- oder Schlafräume dienen. Gasträume und Wohnungen müssen getrennt zugänglich sein.

Abs. (2) Die Grundfläche mindestens eines Gastraumes muss mindestens 25 m2 betragen; für weitere Gasträume genügt eine Grundfläche von 15 m2. Bei Schank- oder Speisewirtschaften, die nach Angebot und Ausstattung nur für eine kurze Verweildauer der Gäste eingerichtet sind, kann eine geringere Grundfläche gestattet werden.

Abs. (3) Bei Tischplätzen ist mit 1,0 m2, bei Stuhlreihen und Stehplätzen mit 0,5 m2 je Gast zu rechnen.

Abs. (5) Die lichte Höhe von Gasträumen muss bei einer Grundfläche

a. von nicht mehr als 50 m2 mindestens 2,50 m,

b. von mehr als 50 m2 mindestens 2,75 m,

c. von mehr als 100 m2 mindestens 3,0 m

betragen.

Über und unter Emporen muss die lichte Höhe mindestens 2,50 m betragen.

Abgehängte oder aufgelagerte Unterdecken, die einen Luftaustausch ermöglichen,

wie Rasterdecken, dürfen die lichte Höhe bis zu 2,50 m einschränken.

Für kleinere Bereiche, wie Nischen, genügt eine geringere lichte Höhe.

Abs. (6) Flächen, die zum allgemeinen Begehen bestimmt sind und die unmittelbar an mehr als 20 cm tieferliegende Flächen angrenzen, sind zu umwehren. Emporen und Galerien müssen Fußleisten zum Schutz gegen Herabfallen von Gegenständen haben.

Die Verordnung über den Bau und Betrieb von Gaststätten,

NRW,

Ausg. 2000, § 22 Toilettenräume, schreibt vor:

Abs. (1) Die Toilettenräume für Gäste müssen leicht erreichbar und gekennzeichnet sein.

Abs. (2) In Schank- oder Speisewirtschaften sollen mindestens vorhanden sein:

| Gastplätze | Toilettenbecken | Urinale | ||

| Herren | Damen | Becken oder Rinne | ||

| Stck. | lfd. M. | |||

| bis 50 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| über 50 bis 200 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| über 200 bis 400 | 3 | 4 | 6 | 4 |

| über 400 | -Festlegung im Einzelfall- | |||

Abs. (4) Werden mehr als fünf Arbeitnehmer gleichzeitig beschäftigt, so müssen Toilettenräume vorhanden sein, die ausschließlich den Betriebsangehörigen zur Verfügung stehen. Für Damen und Herren müssen getrennte Toilettenräume vorhanden sein. Der Weg der in der Küche Beschäftigten zu diesen Räumen darf nicht durch Schank- oder Speiseräume oder durchs Freie führen.

Abs. (5) Toilettenräume für Damen und Herren müssen durch durchgehende Wände voneinander getrennt sein. Jeder Toilettenraum muss einen lüftbaren und beleuchtbaren Vorraum mit Waschbecken, Seifenspender und gesundheitlich einwandfreien Handtrocknungseinrichtungen haben. Die Wände der Toilettenräume sind bis zur Höhe von mindestens 1,50 m mit einem wasserfesten, glatten Belag oder Anstrich zu versehen. Die Fußböden müssen gleitsicher und leicht zu reinigen sein. Dies gilt nicht für die Toiletten nach Absatz 3 Satz 2.

Abs. (6) Toilettenbecken und Urinale müssen Wasserspülungen haben. Toiletten- oder Urinalräume müssen einen Fußbodenablauf mit Geruchverschluss haben; dies gilt nicht für Toilettenräume nach Absatz 3. Die Standbreite von Urinalbecken darf 60 cm nicht unterschreiten.

3.7 Treppen und Treppenräume

Bei der Treppenplanung hatten wir einige Schwierigkeiten. Zum einen hatten

wir sie schon komplett eingeplant und fertiggestellt. Des weiteren musste ein

neuer Platz gefunden werden, bei dem alle Anforderungen der Verordnungen zutreffen,

da diese nicht ordnungsgemäß erfüllt waren.

So konnten wir aus Platzgründen keine elegante Treppe designen, welche

der Gestaltung unseres Objektes mehr Eindruck schenken können.

Nach vielen Überlegungen und verschiedenen Planungsmöglichkeiten konnte

die Innenliegende Treppe jedoch so geplant werden, dass die Anforderungen an

Flucht- und Rettungswegen erfüllt werden konnten.

3.7.2 Vorschriften der Landesbauordnung, NRW

§ 36, Treppen, LBO, NRW, Ausg.2000 besagt:

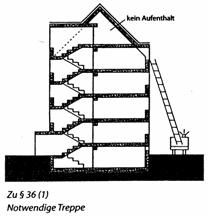

Abs. (1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe); weitere Treppen können gefordert werden, wenn die Rettung von Menschen im Brandfall nicht auf andere Weise möglich ist.

Abs. (2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulässig. Einschiebbare Treppen und Leitern sind bei Gebäuden geringer Höhe als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsräume zulässig; sie können als Zugang zu sonstigen Räumen, die keine Aufenthaltsräume sind, gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

Abs. (3) Die tragenden Teile notwendiger Treppen sind in der Feuerwiderstandsklasse F90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. Bei Gebäuden geringer Höhe sind sie aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen; dies gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen.

Abs. (4) In Gebäuden mit mehr als zwei Geschossen über der Geländeoberfläche sind die notwendigen Treppen in einem Zuge zu allen anderen angeschlossenen Geschossen zu führen; sie müssen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein.

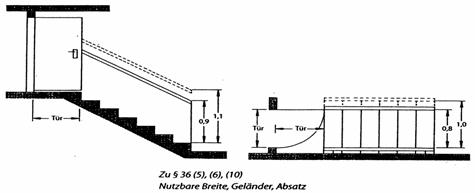

Abs. (5) Die nutzbare Breite der Treppen und Treppenabsätze notwendiger Treppen muss mindestens 1 m betragen; in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen genügt eine Breite von 0,8 m.

Abs. (6) Treppen müssen mindestens einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Bei großer nutzbarer Breite der Treppen können Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläufe gefordert werden.

Abs. (7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenabsätze und Treppenöffnungen müssen durch Geländer gesichert werden. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Brüstungen unter der notwendigen Geländerhöhe liegen, sind zu sichern.

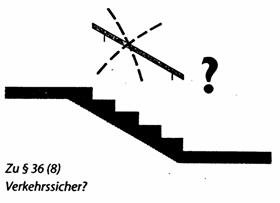

Abs. (8) Auf Handläufe und Geländer kann, insbesondere bei Treppen bis zu fünf Stufen, verzichtet werden, wenn wegen der Verkehrssicherheit auch unter Berücksichtigung der Belange Behinderter oder alter Menschen Bedenken nicht bestehen.

Abs. (9) Treppengeländer müssen mindestens 0,90 m, bei Treppen mit mehr als 12m Absturzhöhe mindestens 1,10 m hoch sein.

Abs. (10) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens so tief sein soll, wie die Tür breit ist.

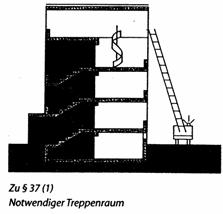

§ 37 Treppenräume, LBO, NRW, Ausg.2000

Abs. (1) Jede notwendige Treppe muss in einem eigenen Treppenraum (notwendiger Treppenraum) liegen. Für die Verbindung von Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit sind notwendige Treppen ohne Treppenraum zulässig.

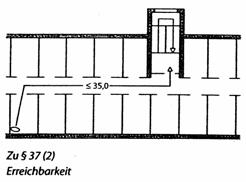

Abs. (2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein notwendiger Treppenraum oder ein Ausgang ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein. Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass die Rettungswege möglichst kurz sind.

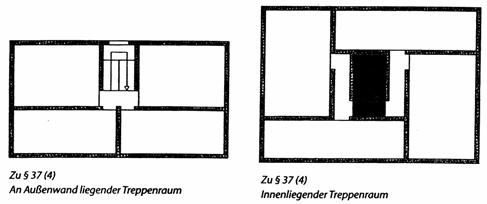

Abs. (4) Notwendige Treppenräume müssen durchgehend sein und an einer Außenwand liegen. Notwendige Treppenräume, die nicht an einer Außenwand liegen (innenliegende notwendige Treppenräume) sind zulässig, wenn ihre Benutzung durch Raucheintritt nicht gefährdet werden kann.

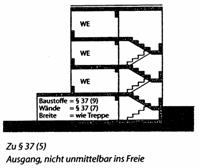

Abs. (5) Jeder notwendige Treppenraum muss einen sicheren Ausgang ins Freie haben. Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppen,

2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen,

3. rauchdichte und selbstschließende Türen zu notwendigen Fluren haben und

4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.

Abweichungen von Satz 2 Nummern 2 und 4 können zugelassen werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.

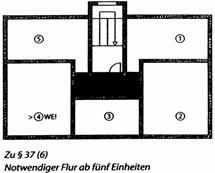

Abs. (6) In Geschossen mit mehr als vier Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe müssen notwendige Flure angeordnet sein.

Abs. (7) Die Wände notwendiger Treppenräume und ihrer Zugänge zum Freien sind

1. in Gebäuden geringer Höhe in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB),

2. in anderen Gebäuden in der Bauart von Brandwänden (§ 33) (Verweis auf Kapitel 5 Brandschutzplanung und 6 Brandschutzkonzept) herzustellen. Dies gilt nicht, soweit diese Wände Außenwände sind, den Anforderungen des § 29 Abs. 1 entsprechen und durch andere an diese Außenwände anschließende Bauteile nicht gefährdet werden können. Bauteile dürfen in Treppenraumwände nur so weit eingreifen, dass der verbleibende Wandquerschnitt die Feuerwiderstandsklasse F 90 behält; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dieses entsprechend. Leitungen dürfen durch Treppenraumwände nur hindurchgeführt werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

Abs. (8) Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume ist

1. in Gebäuden geringer Höhe mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 30,

2. in anderen Gebäuden mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 90 herzustellen. Dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach oder ein Hohlraum nach § 2 Abs. 6 Satz 2 ist.

Abs. (9) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen

nach Absatz 5 Satz 2 müssen

1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren

Baustoffen,

2. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren

Baustoffen bestehen. Leitungsanlagen sind zulässig, wenn Bedenken wegen

des Brandschutzes nicht bestehen.

Abs. (10) In notwendigen Treppenräumen müssen

1. Öffnungen zum Kellergeschoss, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähnlichen Räumen sowie zu Nutzungseinheiten mit mehr als 200 m² Nutzfläche ohne notwendige Flure rauchdichte und selbstschließende Türen mit einer Feuerwiderstandsklasse T 30,

2. Öffnungen zu notwendigen Fluren, rauchdichte und selbstschließende Türen und

3. sonstige Öffnungen außer in Gebäuden geringer Höhe dichtschließende Türen

erhalten.

Abs. (11) Notwendige Treppenräume müssen zu lüften und zu beleuchten sein. Notwendige Treppenräume, die an einer Außenwand liegen, müssen in jedem Geschoss Fenster mit einer Größe von mindestens 0,5 m² haben, die geöffnet werden können. Innenliegende notwendige Treppenräume müssen in Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen oberhalb der Geländeoberfläche eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

3.7.3 Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung, NRW

§ 23, Treppen und Treppenräume nach VStättVO, NRW, Ausg.2000

Abs. (1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss muss über mindestens zwei voneinander unabhängige Treppen zugänglich sein (notwendige Treppen).

Abs. (6) Treppenräume notwendiger Treppen, die durch mehr als zwei Geschosse führen, müssen an ihrer obersten Stelle eine Rauchabzugseinrichtung mit einer Öffnung von mindestens 5 v.h. der Grundfläche des dazugehörigen Treppenraumes oder Treppenraumabschnitts, mindestens jedoch 0,5 m² haben. Die Vorrichtungen zum Öffnen der Rauchabzüge müssen vom Erdgeschoss aus bedient werden können und an der Bedienungsstelle die Aufschrift „Rauchabzug“ haben. An der Bedienungsvorrichtung muss erkennbar sein, ob die Rauchabzugsöffnungen offen oder geschlossen sind. Fenster dürfen als Rauchabzüge ausgebildet werden, wenn sie hoch genug liegen. Bei Versagen der Bedienungsvorrichtung muss sich der Rauchabzug selbsttätig öffnen.

Abs. (7) Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein, innerhalb von Gebäuden müssen sie an den Unterseiten geschlossen sein. Treppen müssen auf beiden Seiten Handläufe ohne freie Enden haben.

Abs. (9) Treppenläufe sollen zwischen zwei Absätzen nicht mehr als 14 Stufen haben.

Abs. (10) Treppenstufen müssen eine Auftrittbreite von mindestens 30 cm haben und dürfen nicht höher als 16 cm sein. Bei gebogenen Läufen darf die Auftrittbreite der Stufen an der schmalsten Stelle nicht kleiner als 23 cm, von der inneren Treppenwange 1,25 m entfernt nicht größer als 40 cm sein.

Abs. (11) Treppenläufe dürfen erst in einem Abstand von mindestens 90 cm von Türen beginnen.

3.8 Aufzug

3.8.1 Technische Angaben des Aufzugs

Bei der Überlegung und Auswahl von Aufzügen sowie deren Nutzung,

haben wir uns Unterlagen und Informationsmaterial aus dem Internet bezogen,

um eine Planung des Aufzugs vornehmen zu können.

Durch mehrere Telefonate mit der Firma Schindler, erhielten wir genaue Beschreibungen

für Aufzüge.

Aus technischen Gründen wählten wir somit den Schindler Smart MRL

002.

(siehe Anlagen)

| Aufzugsart: | Personen-Aufzug |

| Transportkapazität: | 13 Personen/1000kg, geeignet für Möbel und Tragbahren, sowie für Behinderte Personen |

| Förderhöhe: | bis 16 m |

| Maschinenraumanordnung und Antriebsart : | ohne Maschinenraum, frequenzgesteuerter Antrieb |

| Kabinenzugang: | 2 Kabinenzugänge gegenüberliegend |

| Türmaße und Türsystem: | 900 mm Teleskop, Höhe 2100 mm |

| Anspruchsniveau: | höhere Komfort- und Designansprüche |

3.8.2 Anforderungen an Aufzüge

§ 39 Aufzüge, LBO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Aufzugsanlagen müssen weitergehenden Anforderungen aufgrund des § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes auch dann entsprechen, wenn sie weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in ihrem Gefahrenbereich keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Dies gilt auch für die Vorschriften über die Prüfung durch Sachverständige mit der Maßgabe, dass festgestellte Mängel auch der unteren Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen sind.

Abs. (2) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen

eigene Fahrschächte haben. In einem Fahrschacht dürfen bis zu drei

Aufzüge liegen. Die Wände der Fahrschächte sind in der Feuerwiderstandsklasse

F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB)

herzustellen. Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind

- innerhalb eines Raumes und

- innerhalb eines Treppenraumes nach § 37 in Gebäuden mit nicht mehr

als fünf Geschossen über der Geländeoberfläche zulässig;

die Aufzüge müssen sicher umkleidet sein.

Abs. (3) Der Fahrschacht muss zu lüften und mit Rauchabzugsvorrichtungen versehen sein. Die Rauchabzugsöffnungen in Fahrschächten müssen eine Größe von mindestens 2,5 vom Hundert der Grundfläche des Fahrschachtes, mindestens jedoch von 0,10 m² haben.

Abs. (4) Fahrschachttüren oder andere Abschlüsse in Schachtwänden nach Absatz 2 Satz 1 sind so herzustellen, dass Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse übertragen werden können.

Abs. (6) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,10 m x 2,10 m haben; ihre Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. Vor den Aufzügen muss eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein. Zur Aufnahme von Rollstühlen bestimmte Aufzüge müssen eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben und von allen Wohnungen in dem Gebäude und von der öffentlichen Verkehrsfläche stufenlos erreichbar sein; ihre Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. § 55 Abs. 4 Sätze 2 bis 6 gilt entsprechend.

Abs. (7) Aufzüge müssen zur Aufnahme von Rollstühlen geeignet sein. Von mehreren Aufzügen muss mindestens einer zur Aufnahme von Rollstühlen geeignet sein.

3.8.3 Bauliche Maßnahmen für besondere Personengruppen

§ 55, Bauliche Maßnahmen für besondere Personengruppen, LBO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die einem allgemeinen Besucherverkehr dienen oder die von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern nicht nur gelegentlich aufgesucht werden, sind so zu errichten und instand zu halten, dass sie von diesen Personen ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt und barrierefrei erreicht werden können. § 54 bleibt unberührt.

Abs. (2) Absatz 1 gilt für die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile insbesondere von

1. Verkaufsstätten,

2. Gaststätten, Versammlungsstätten einschließlich der für den Gottesdienst bestimmten Anlagen,

3. Büro- und Verwaltungsgebäuden, Gerichten,

4. Schalter- und Abfertigungsräumen der Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen sowie der Kreditinstitute,

5. Museen, öffentlichen Bibliotheken, Messe- und Ausstellungsbauten,

6. Krankenhäusern,

7. Schulen,

8. Sportstätten, Spielplätzen und ähnlichen Anlagen,

9. öffentlichen Bedürfnisanstalten,

10. Stellplätzen und Garagen, die zu den Anlagen und Einrichtungen nach den Nummern 1 bis 8 gehören,

11. allgemein zugänglichen Stellplätzen und Garagen mit mehr als 1000 m² Nutzfläche.

Bei Anlagen nach den Nummern 10 und 11 muss mindestens 1 v.h. der Einstellplätze für Schwerbehinderte vorgehalten werden; jedoch müssen bei Anlagen nach Nummer 10 mindestens ein Einstellplatz, bei Anlagen nach Nummer 11 mindestens drei Einstellplätze für Schwerbehinderte vorhanden sein.

Abs. (3) Für bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und

Einrichtungen, die überwiegend oder ausschließlich von Menschen mit

Behinderungen oder alten Menschen genutzt werden, wie

1. Tagesstätten, Schulen, Werkstätten und Heime für Menschen

mit Behinderungen,

2. Altenheime, Altenwohnheime, Altenpflegeheime und Altenwohnungen gilt Absatz

1 nicht nur für die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile, sondern

für die gesamte Anlage und die gesamten Einrichtungen.

Abs. (4) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen nach den Absätzen 2 und 3 müssen mindestens durch einen Eingang stufenlos erreichbar sein. Der Eingang muss eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. Vor Türen muss eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein. Rampen dürfen nicht mehr als 6 vom Hundert geneigt sein, sie müssen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Am Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6,0 m ein Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste müssen eine Länge von mindestens 1,20 m haben. Treppen müssen an beiden Seiten Handläufe erhalten, die über Treppenabsätze und Fensteröffnungen sowie über die letzten Stufen zu führen sind. Die Treppen müssen Setzstufen haben. Flure müssen mindestens 1,40 m breit sein. Ein Toilettenraum muss auch für Benutzerinnen und Benutzer von Rollstühlen geeignet und erreichbar sein; er ist zu kennzeichnen.

Abs. (5) § 39 Abs. 6 gilt auch für Gebäude mit weniger als sechs Geschossen, soweit Geschosse von Menschen mit Behinderungen mit Rollstühlen stufenlos erreichbar sein müssen.

Abs. (6) Abweichungen von den Absätzen 1, 4 und 5 können zugelassen werden, soweit die Anforderungen wegen schwieriger Geländeverhältnisse, ungünstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können.

3.9 Berechnung der Nettonutzfläche

| DIN 276 „Kosten im Hochbau“, DIN 283 Blatt 2 „Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen“ | |||

| Erdgeschoss | |||

| Brutto [qm] | Netto [qm] | ||

| 1 | Windfang mit Zugang zur Treppe | 9,79 | 9,50 |

| 2 | Eingangsbereich mit Empfang | 26,85 | 26,04 |

| 3 | Flur 1 | 39,04 | 37,87 |

| 4 | Eingang Restaurant | 27,35 | 26,53 |

| 5 | Restaurant | 85,88 | 83,30 |

| 6 | Getränke Lager | 4,62 | 4,48 |

| 7 | Salat Anrichte | 4,91 | 4,76 |

| 8 | Kühlräume | 9,58 | 9,29 |

| 9 | Küche | 53,23 | 51,63 |

| 10 | Flur Personal Umkleide | 4,72 | 4,58 |

| 11 | Personal Umkleide 1 | 8,03 | 7,79 |

| 12 | Personal Umkleide 2 | 7,73 | 7,50 |

| 13 | Terrasse | 140,00 | 70,00 |

| 14 | Flur Personal Aufzug | 12,37 | 12,00 |

| 15 | Personal Aufenthaltsraum | 9,12 | 8,85 |

| 16 | Putzraum | 3,16 | 3,07 |

| 17 | Behinderten WC | 3,47 | 3,37 |

| 18 | WC Damen | 18,09 | 17,55 |

| 19 | Notausgang | 8,51 | 8,25 |

| 20 | WC Herren | 18,09 | 17,55 |

| 21 | Flur Hausanschlussraum | 11,64 | 11,29 |

| 22 | Hausanschlussraum | 21,16 | 20,53 |

| 23 | Tagung 1 | 42,38 | 41,11 |

| Erdgeschoss gesamt: | 569,72 | 486,83 | |

| 1. Obergeschoss | |||

| Brutto [qm] | Netto [qm] | ||

| 1 | Balkon | 18,00 | 9,00 |

| 2 | Eingang, 1. Obergeschoss | 35,36 | 34,30 |

| 3 | Flur 1 | 28,49 | 27,64 |

| 4 | WC Damen | 18,09 | 17,55 |

| 5 | Flur Toiletten | 8,51 | 8,25 |

| 6 | WC Herren | 18,09 | 17,55 |

| 7 | Notausgang | 8,18 | 7,93 |

| 8 | Hausanschlussraum | 12,18 | 11,81 |

| 9 | Tagung 2 | 42,38 | 41,11 |

| 10 | Tagung 3 | 53,93 | 52,31 |

| 11 | Tagung 4 | 80,95 | 78,52 |

| 12 | Vorraum Aufzug | 5,90 | 5,72 |

| 13 | Abstellraum | 19,40 | 18,82 |

| 1. Obergeschoss gesamt: | 349,46 | 330,52 | |

| 2. Obergeschoss | |||

| Brutto [qm] | Netto [qm] | ||

| 1 | Eingang 2.Obergeschoss | 36,31 | 35,22 |

| 2 | Flur 1 | 28,95 | 28,08 |

| 3 | WC Damen | 17,00 | 16,49 |

| 4 | Flur Toiletten | 8,08 | 7,84 |

| 5 | WC Herren | 17,00 | 16,49 |

| 6 | Notausgang | 9,00 | 8,73 |

| 7 | Hausanschlussraum | 10,95 | 10,62 |

| 8 | Tagung 5 | 41,50 | 40,26 |

| 9 | Tagung 6 + 7 | 130,16 | 126,26 |

| 10 | Vorraum Aufzug | 5,90 | 5,72 |

| 11 | Abstellraum | 20,47 | 19,86 |

| 2. Obergeschoss gesamt: | 325,32 | 315,56 | |

gesamte Nettonutzfläche des Gebäudes: 1132,91qm |

|||

Nachweise der Statik wurden aus Entwurfstechnischen Gründen nicht erstellt.

Jedoch konnten mit Absprache von Herrn Rutetzki (Lehrer an der RAK e.V. Köln)

statische Problemsituationen gelöst und geklärt werden.

Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht und somit der Erhalt der bestehenden

Mauerwerke erforderlich ist, müssen im Bereich der neuen Außen- und

Innenwände neue Fundamente für die Tragenden Konstruktionen berechnet

werden. Des übrigen ist in jedem obersten Abschluss des Mauerwerkes ein

Ringbalken vorgesehen.

§ 15 Standsicherheit, LBO, NRW, Ausg. 2000

Abs. (1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren Teilen sowie für sich allein standsicher sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes des Nachbargrundstücks dürfen nicht gefährdet werden.

Abs. (2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere Anlagen ist zulässig, wenn öffentlichrechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile beim Abbruch einer der Anlagen bestehen bleiben.

3.11 Wärmeschutznachweis für das zu erstellende Mauerwerk

Alle neu errichteten Außenwände sollen mit einem Vollwärmeschutzdämmung von 10 cm Stärke versehen werden. Damit der erforderliche Wärmeschutznachweis für die neuen Außenwände erbracht wird, muss nach der DIN 4108, sowie unter Berücksichtigung der EnEV gearbeitet werden. Das neu geplante Mauerwerk im Außenbereich ist in 36,5 cm und 30 cm KLB Hohlblöcken vorgesehen. Zu beachten ist:

§ 18 Wärmeschutz, Schallschutz und Erschütterungsschutz, LBO, NRW, Ausg. 2000

Für die Haustechnik wurde je Geschoss ein Hausanschlussraum

zur Verfügung gestellt, um somit die Leitungen und Anschlüsse zu verwalten.

Die Decken jedes Raumes im Gebäude sind abgehangen worden um hierdurch

die Lüftungskanäle und weitere Leitungen zu verlegen. Jedoch ist hierbei

zu beachten das Lüftungsleitungen welche durch Flucht- und Rettungswegen

führen; mit Promat oder gleichwertige Baumaterialien an den Durchgängen

und –Brüchen isoliert werden müssen.

Folgende Verordnungen im Bezug auf haustechnische Anlagen sollten beachtet werden:

§ 42 Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle,

LBO, NRW, Ausg. 2000

§ 25 Beheizung, VStättVO, NRW, Ausg. 2000

§ 26 Lüftung, VStättVO, NRW, Ausg. 2000

3.13 Anforderungen an Arbeitsplätze

Die Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung

- ArbStättV)

Vom 20. März 1975 (BGBl. I S. 729), zuletzt geändert am 27. September

2002 (BGBl. I S. 3815), ist die allgemeine Vorschriftsatzung für Arbeitnehmer.

Bei der Planung müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

§ 2 Begriffsbestimmung, ArbStättV, Ausg. 2002

Abs. (1) Arbeitsstätten sind

1. Arbeitsräume in Gebäuden einschließlich Ausbildungsstätten,

2. Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im Freien, ausgenommen Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb gehören und außerhalb seiner bebauten Fläche liegen,

3. Baustellen,

4. Verkaufsstände im Freien, die im Zusammenhang mit Ladengeschäften stehen,

Abs. (2) Zur Arbeitsstätte gehören

1. Verkehrswege,

2. Lager-, Maschinen- und Nebenräume,

3. Pausen-, Bereitschafts-, Liegeräume und Räume für körperliche Ausgleichsübungen,

4. Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume (Sanitärräume),

5. Sanitätsräume.

Abs. (3) Zu den Arbeitsstätten gehören auch Einrichtungen, soweit für sie in den §§ 5 bis 55 dieser Verordnung besondere Anforderungen gestellt werden.

Abs. (4) Arbeitnehmer im Sinne dieser Verordnung sind Beschäftigte im Sinne des § 2 Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes. Arbeitgeber im Sinne dieser Verordnung ist, wer Personen nach Satz 1 beschäftigt.

§ 7 Beleuchtung, ArbStättV, Ausg. 2002

Abs. (1) Arbeits- , Pausen- , Bereitschafts- , Liege- und Sanitätsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen haben. Dies gilt nicht für

1. Arbeitsräume, bei denen betriebstechnische Gründe eine Sichtverbindung nicht zulassen,

2. Verkaufsräume sowie Schank- und Speiseräume in Gaststätten einschließlich der zugehörigen anderen Arbeitsräume, sofern die Räume vollständig unter Erdgleiche liegen,

3. Arbeitsräume mit einer Grundfläche von mindestens 2000 m2, sofern Oberlichter vorhanden sind.

Abs. (2) Lichtschalter müssen leicht zugänglich und selbstleuchtend sein. Sie müssen auch in der Nähe der Zu- und Ausgänge sowie längs der Verkehrswege angebracht sein. Dies gilt nicht, wenn die Beleuchtung zentral geschaltet wird. Selbstleuchtende Lichtschalter sind bei vorhandener Orientierungsbeleuchtung nicht erforderlich.

Abs. (3) Beleuchtungseinrichtungen in Arbeitsräumen und Verkehrswegen sind so anzuordnen und auszulegen, dass sich aus der Art der Beleuchtung keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren für die Arbeitnehmer ergeben können. Die Beleuchtung muss sich nach der Art der Sehaufgabe richten. Die Stärke der Allgemeinbeleuchtung muss mindestens 15 Lux betragen.

Abs. (4) Sind auf Grund der Tätigkeit der Arbeitnehmer, der vorhandenen Betriebseinrichtungen oder sonstiger besonderer betrieblicher Verhältnisse bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren zu befürchten, muss eine Sicherheitsbeleuchtung mit einer Beleuchtungsstärke von mindestens eins vom Hundert der Allgemeinbeleuchtung, mindestens jedoch von einem Lux vorhanden sein.

§ 23 Raumabmessungen, Luftraum, ArbStättV, Ausg. 2002

Abs. (1) Arbeitsräume müssen eine Grundfläche von mindestens 8,00 m2 haben.

Abs. (2) Räume dürfen als Arbeitsräume nur

genutzt werden, wenn die lichte Höhe bei einer Grundfläche von nicht

mehr als 50 m2 mindestens 2,50 m, bei einer Grundfläche von mehr als 50

m2 mindestens 2,75 m, bei einer Grundfläche von mehr als 100 m2 mindestens

3,00 m, bei einer Grundfläche von mehr als 2000 m2

mindestens 3,25 m beträgt. Bei Räumen mit Schrägdecken darf die

lichte Höhe im Bereich von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen an keiner

Stelle 2,50 m unterschreiten.

Abs. (4) In Arbeitsräumen muss für jeden ständig anwesenden Arbeitnehmer als Mindestluftraum 12 m3 bei überwiegend sitzender Tätigkeit, 15 m3 bei überwiegend nichtsitzender Tätigkeit, 18 m3 bei schwerer körperlicher Arbeit vorhanden sein. Der Mindestluftraum darf durch Betriebseinrichtungen nicht verringert werden. Wenn sich in Arbeitsräumen mit natürlicher Lüftung neben den ständig anwesenden Arbeitnehmern auch andere Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, ist für jede zusätzliche Person ein Mindestluftraum von 10m3 vorzusehen. Satz 3 gilt nicht für Verkaufsräume sowie Schank- und Speiseräume in Gaststätten.

§ 24 Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ArbStättV, Ausg. 2002

Abs. (1) Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein, dass sich die Arbeitnehmer bei ihrer Tätigkeit unbehindert bewegen können. Für jeden Arbeitnehmer muss an seinem Arbeitsplatz mindestens eine freie Bewegungsfläche von 1,50 m2 zur Verfügung stehen. Die freie Bewegungsfläche soll an keiner Stelle weniger als 1,00 m breit sein.

Abs. (2) Kann aus betrieblichen Gründen an bestimmten Arbeitsplätzen eine freie Bewegungsfläche von 1,50 m2 nicht eingehalten werden, muss dem Arbeitnehmer in der Nähe des Arbeitsplatzes mindestens eine gleich große Bewegungsfläche zur Verfügung stehen.

§ 29 Pausenräume, ArbStättV, Ausg. 2002

Abs. (1) Den Arbeitnehmern ist ein leicht erreichbarer Pausenraum zur Verfügung zu stellen, wenn mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind oder gesundheitliche Gründe oder die Art der ausgeübten Tätigkeit es erfordern. Dies gilt nicht, wenn die Arbeitnehmer in Büroräumen oder vergleichbaren Arbeitsräumen beschäftigt sind und dort die Voraussetzungen für eine gleichwertige Erholung während der Pausen gegeben sind.

Abs. (2) Die lichte Höhe von Pausenräumen muss den Anforderungen des § 23 Abs. 2 (Raumabmessungen) entsprechen.

Abs. (3) In Pausenräumen muss für jeden Arbeitnehmer, der den Raum benutzen soll, eine Grundfläche von mindestens 1,00 m2 vorhanden sein. Die Grundfläche eines Pausenraumes muss mindestens 6,00 m2 betragen.

Abs. (4) Pausenräume müssen entsprechend der Zahl der Arbeitnehmer, die sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten sollen, mit Tischen, die leicht zu reinigen sind, Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne sowie mit Kleiderhaken, Abfallbehältern und bei Bedarf auch mit Vorrichtungen zum Anwärmen und zum Kühlen von Speisen und Getränken ausgestattet sein. Trinkwasser oder ein anderes alkoholfreies Getränk muss den Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt werden.

§ 34 Umkleideräume, Kleiderablagen, ArbStättV, Ausg. 2002

Abs. (1) Den Arbeitnehmern sind Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn die Arbeitnehmer bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeitskleidung tragen müssen und es den Arbeitnehmern aus gesundheitlichen oder sittlichen Gründen nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum umzukleiden. Die Umkleideräume sollen für Frauen und Männer getrennt sein.

Abs. (2) Bei Betrieben, in denen die Arbeitnehmer bei ihrer Tätigkeit starker Hitze ausgesetzt sind, müssen sich die Umkleideräume in der Nähe der Arbeitsplätze befinden.

Abs. (3) Umkleideräume müssen eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m bei einer Grundfläche bis einschließlich 30 m2 und mindestens 2,50 m bei einer Grundfläche von mehr als 30 m2 haben.

Abs. (4) In Umkleideräumen muss für die Arbeitnehmer, die den Raum gleichzeitig benutzen sollen, je nach Art der Kleiderablage so viel freie Bodenfläche vorhanden sein, dass sich die Arbeitnehmer unbehindert umkleiden können. Bei jeder Kleiderablage muss eine freie Bodenfläche, einschließlich der Verkehrsfläche, von mindestens 0,50 m2 zur Verfügung stehen. Die Grundfläche eines Umkleideraumes muss mindestens 6,00 m2 betragen.

Abs. (5) Nach Absatz 1 erforderliche Umkleideräume müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, in denen jeder Arbeitnehmer seine Kleidung unzugänglich für andere während der Arbeitszeit aufbewahren kann. Den Arbeitnehmern muss es außerdem möglich sein, die Arbeitskleidung außerhalb der Arbeitszeit zu lüften oder zu trocknen und unzugänglich für andere aufzubewahren. Wenn die Arbeitskleidung bei der Arbeit stark verschmutzt, hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die Arbeitskleidung gereinigt werden kann. Zum Umkleiden müssen Sitzgelegenheiten vorhanden sein.

Abs. (6) Wenn Umkleideräume nach Absatz 1 nicht erforderlich sind, müssen für jeden Arbeitnehmer eine Kleiderablage und ein abschließbares Fach zur Aufbewahrung persönlicher Wertgegenstände vorhanden sein.

§ 35 Waschräume, Waschgelegenheiten, ArbStättV, Ausg. 2002

Abs. (1) Den Arbeitnehmern sind Waschräume zur Verfügung zu stellen, wenn es die Art der Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe erfordern. Die Waschräume sollen für Frauen und Männer getrennt sein.

Abs. (2) Waschräume müssen eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m bei einer Grundfläche bis einschließlich 30 m2 und mindestens 2,50 m bei einer Grundfläche von mehr als 30 m2 haben.

Abs. (3) In Waschräumen muss vor jeder Waschgelegenheit soviel freie Bodenfläche zur Verfügung stehen, dass sich die Arbeitnehmer unbehindert waschen können. Die freie Bodenfläche vor einer Waschgelegenheit muss mindestens 0,70 m x 0,70 m betragen. Waschräume müssen eine Grundfläche von mindestens 4,00 m2 haben.

Abs. (4) Waschräume müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die es jedem Arbeitnehmer ermöglichen, sich den hygienischen Erfordernissen entsprechend zu reinigen. Es muss fließendes kaltes und warmes Wasser vorhanden sein. Die hygienisch erforderlichen Mittel zum Reinigen und Desinfizieren sowie zum Abtrocknen der Hände müssen zur Verfügung stehen.

Abs. (5) Wenn Waschräume nach Absatz 1 nicht erforderlich sind, müssen Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser in der Nähe der Arbeitsplätze vorhanden sein. Die hygienisch erforderlichen Mittel zum Reinigen und Abtrocknen der Hände müssen zur Verfügung gestellt werden.

§ 36 Verbindung von Wasch- und Umkleideräumen, ArbStättV, Ausg. 2002

Wasch- und Umkleideräume müssen einen unmittelbaren Zugang zueinander haben, aber räumlich voneinander getrennt sein.

§ 37 Toilettenräume, ArbStättV, Ausg. 2002

Abs. (1) Den Arbeitnehmern sind in der Nähe der Arbeitsplätze besondere Räume mit einer ausreichenden Zahl von Toiletten und Handwaschbecken (Toilettenräume) zur Verfügung zu stellen. Wenn mehr als fünf Arbeitnehmer verschiedenen Geschlechts beschäftigt werden, sollen für Frauen und Männer vollständig getrennte Toilettenräume vorhanden sein. Werden mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt, müssen die Toilettenräume ausschließlich den Betriebsangehörigen zur Verfügung stehen.

Abs. (2) In unmittelbarer Nähe von Pausen- , Bereitschafts-, Umkleide- und Waschräumen müssen Toilettenräume vorhanden sein.